美女袁嘉(「深度0573」他们的红马甲烙印着“雷锋精神”,他们的身影汇聚成抗疫的强大光束)

来源:嘉兴日报-嘉兴在线

今天,我们迎来了第57个学雷锋纪念日,同时,也迎来了第21个中国青年志愿者日。

在过去的一个多月时间里,他们的身影比任何时候都要清晰。卡点执勤、社区排查、隔离点服务……他们无处不在。

在口罩遮挡下,我们看不清他们的面容;防护服背后,我们不清楚他们的身份。更多的时候,他们融入城市之中,是各行各业普通的一员。

但是,谁也不会忘记他们的付出和贡献——他们的名字叫志愿者,他们穿着的那件红马甲,有着“雷锋精神”的烙印。

龙凤胎爸爸的两本日记

写满了家国情怀

2月9日下午,南湖区新嘉街道集中医学观察点上,举行了一场简短却郑重的“交接仪式”。作为该集中医学观察点第一志愿队的队长,曹君将一本记录着每位观察人员情况的《留观日记》,交到了新任队长手中。

翻开《留观日记》,密密麻麻的记录清晰地展现着14天来这个观察点上的点点滴滴。“每位观察人员的体温、是否发烧、慢性病情况等,我都会记录下来,还对他们的饮食偏好、心理状态等做了标注,这样下一批服务人员一看就清楚了。”曹君说。

33岁的曹君是新嘉街道团工委副书记,1月26日,当得知街道设立集中医学观察点需要志愿者时,他毫不犹豫地报了名。

“当时情况紧急,只有2个小时的准备时间,我回家收拾了几件换洗衣服,跟家里人沟通了一下,他们都很支持我。”就这样,曹君和另外6名志愿者,组成了第一志愿队,进入街道集中医学观察点,当起了“大管家”。

14天,336个小时,分分秒秒都记忆犹新。“观察人员起初会紧张不安,我们的服务是否贴心到位,对于缓解他们的情绪很重要。”曹君留意每位观察人员的情况,注意他们的饮食偏好,观察他们的心理波动,完善着每一个细节。

“老先生有脑梗史,每日需服降压药。”

“6岁的童童(化名)调皮好动,闹的时候,可以让机器人‘小美’送个毛绒玩具给他。”

“清河社区的王先生家饮食偏咸偏辣,找我们要了瓶‘老干妈’。”

……

这些看似琐碎唠叨的记录,成了观察点上最温暖的守候,也不断抚慰着观察人员焦躁的心。

其实,曹君还有一本日记本,其中倾注着一名普通人的私人情感。他有一对2周岁的龙凤胎宝宝,他把对妻儿的思念、对工作的感悟写在了这本日记本上,“这段独特的经历,以后翻看还挺有意思的。”

在这本私人日记本里,记录下了在观察点第一次与家人视频时,女儿看到穿着防护服、全副武装的他竟吓得大哭起来,“对两个孩子有点愧疚,待这场疫情过去后再找机会弥补吧……”

在观察点的第六天晚上,曹君在日记本里写道:“当手机里传来儿子和女儿熟悉的声音,听到他们叫‘爸爸’时,一天的紧张忙碌瞬间消散。”

这本私人日记本中,饱含着一位父亲最深沉的爱,在紧张的疫情防控之中,化作最坚定的守护。

当结束观察点工作并自我隔离14天后,曹君回家的第一件事就是拥抱两个好久不见的宝贝。“平时他们很黏我,这么长时间没见,他们常常会问起我这个‘失踪’的爸爸,但作为一名青年党员,面对疫情,应该冲在前面。”

来不及陪伴孩子,2月24日,刚结束隔离的他,又出现在结对社区的防疫一线。“在我看来,青年就应该在需要的时候站出来,发挥力所能及的作用,去守护我们共同的家园。”

大三学生的逆行援汉之路

闪烁着灿烂光芒

今天,是李林澎在武汉的第39天。大年初三,他只身前往武汉,成为武汉市红十字总会的一名志愿者。昨天,他在电话中告诉记者:“我希望等到武汉抗击疫情胜利的那一天,带着胜利的喜讯回到学校。”

李林澎是嘉兴职业技术学院信息技术学院物联网专业的一名大三学生,疫情发生时,他正在台州老家,“我在网上看到武汉疫情严重、人手不足的信息,当时就有了支援武汉的想法,提前准备好了随身行李和防护用品,一有机会就出发。”

大年初三,台州有一个公益组织运送一批口罩去武汉,他主动联系后,顺利搭上了车。当时武汉已经“封城”,他担心父母阻拦,抵达武汉后才告诉父母,“父母很担心,但我已经是大学生了,他们也相信我能对自己负责。”

当天傍晚大约6点,李林澎抵达武汉。由于人生地不熟,他辗转了好几个社区、医院,最终得知武汉市红十字总会正在招募志愿者,便迅速赶去。

“接待我的是物资组组长,她得知我是从浙江赶来的,非常震惊,问我有没有住的地方,晚饭吃了没有,想要在哪个组。”李林澎说,“我当时就告诉她,什么都可以做,哪里缺人就去哪里。”

第二天,他被安排到了最忙碌的物资组,戴上口罩和护目镜,穿上武汉市红十字总会发的白马甲,正式成为一名抗疫志愿者,“每天都有货车运来各地捐赠的物资,我们需要做的便是搬运物资、统计数量,并且按照种类大致进行分类摆放。”

真正上岗之后,李林澎才发现这活并不轻松。首先是“困”。由于夜班人手不足,他的工作时间段是每天凌晨至上午8点30分,交班后他才能回到自己租住的民宿中补一觉,如此周而复始。

每天大批物资发放到红十字会仓库,需要清点、搬运、入库,有时候还需要随车转运,全靠人力流水作业,一天天下来,李林澎的双手被磨出了茧子,但他并不觉得累,“我身边还有很多来自五湖四海的志愿者,都用自己的方式抗击疫情,看着新增确诊病例一天天减少,那点劳累早已被兴奋和感动掩盖了。”

房东得知李林澎是志愿者后,主动降低了租金;市民一句句“辛苦了,孩子”“谢谢你”……这些都让他倍感温暖,也让他体会到了当志愿者的价值和意义。他在微信朋友圈中写道:“因为一群热心的武汉人,爱上这座陌生的武汉城。”

“这次当志愿者的经历,让我明白了一个道理,在疫情面前,没有旁观者,每一个人的努力都很重要。”李林澎虽然不知道何时才能踏上归途,但是在做好自身防护的前提下,他愿意把武汉的志愿故事续写下去。

美国姑娘的“守门”生涯

诠释了奉献无国界

在平湖市东湖社区抗击疫情志愿服务队伍中,有一位特殊的志愿者,和其他人不同的肤色、棕色的长发、一口不太流利的中文,穿上红马甲的她,成了志愿服务队伍中一道既特别又亮丽的风景线。

她叫Aliyah,来自美国新泽西州,今年1月来到中国,是平湖一家英语培训机构的外教。

疫情初期,她本可以回美国,却选择留了下来。Aliyah说,嘉兴的疫情防控工作做得很到位,平湖的情况也很稳定,留在这里她一点也不害怕。不但不害怕,她还和许多志愿者一起,冲在了防疫最前线。

连日来,Aliyah在微信、微博里看到好多人都在为疫情防控助力,感动于中国人民的齐心协力和众志成城,她也想加入这支庞大的队伍,为抗击疫情出力。

2月初,她通过朋友找到了平湖团市委,申请当一名青年志愿者。也就是从那一天开始,Aliyah和大多数志愿者一样,身穿红马甲,手拿额温枪,严守小区卡点,为每一位进入小区的人员测量体温、查看健康码、发放宣传资料,俨然成了小区的“美女守门员”。

虽然中文不太流利,但这丝毫没有影响Aliyah工作的积极性。每当有人员或车辆要进入小区时,她总是第一个走上前去询问,语气温柔,态度认真,被询问的居民也都十分配合。

时间久了,小区居民进出都会主动和她打招呼。有的朝她说“哈喽”;有的对她竖起大拇指;还有一次,一位阿姨手里拎着菜,走到她面前笑着夸奖她“very good”……ALiyah说,居民表现出来的善意,就是她工作最大的动力,听到这些夸奖,她常常能开心一整天。

“大家都很照顾我,每天只让我站半天岗,其实我还可以多做一些。”从2月初到3月初,Aliyah一直坚守在防疫志愿者岗位上,但她觉得自己做得还远远不够,“和其他人相比,我做的这些不值一提,还有许多人比我做得更多、更好!”

在当志愿者的同时,Aliyah也时刻关注着疫情的发展。她对中国人民在逆境中爆发的力量感到钦佩,“中国人在抗击这场疫情的过程中表现出令人难以置信的勇气、纪律和团结。严格的隔离措施、民众的积极配合,还有大家自发捐款捐物,都令我深受感动,我觉得生活在这里真的无比温暖。”

尽管不知道疫情何时结束,但看到情况正在一天天好转,Aliyah对打赢这场防疫阻击战充满了信心,“这段经历会是我人生中最宝贵的财富之一。”

疫情面前不分国界,这个开朗乐观、美丽善良的姑娘,用行动诠释了“一方有难,八方支援”,也为被疫情阴霾笼罩的冬日添了一丝温暖和阳光。

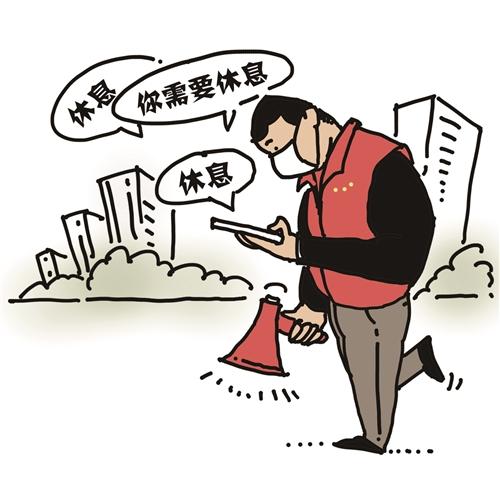

新居民的“强制休息令”

浓缩着第二故乡之爱

“有你们,真温暖!”3月3日晚10点多,结束了一天的忙碌,张新国在微信朋友圈里这样写道,而配图则是在新冠肺炎疫情防控中一直与他并肩作战的“红马甲们”。

来自河南开封的张新国是海宁市斜桥镇鑫隆汽车修理厂副总经理,也是斜桥镇新居民党支部书记,来海宁已经16年。

如果没有这场疫情,这个春节,他原本应该陪护还在坐月子的妻子,与儿子和刚出生的女儿一起感受年味。然而当得知疫情防控需要志愿者时,他立即穿上红马甲,奔赴岗位。

挨家挨户发放防疫宣传资料,提醒居民注意防护;为居家隔离户购买生活必需品,解除他们的后顾之忧;紧急应援外来人口较多的村、社区,加入繁重的卡点防疫工作……从大年初一开始,张新国一直奔走在防疫一线,带头挑起了最苦最累的工作,还不断参与轮岗安排、后勤保障、疫情防控宣传等工作。

在他的带动下,原本只有几人的斜桥镇抗疫志愿者服务队,迅速成长为150余人的抗疫“战队”,其中,新居民占到了总人数的60%以上。他们用实际行动诠释着对第二故乡的热爱。“我们平时也经常会做志愿者,群里一号召,大家都来了。”这也让斜桥镇在此次战“疫”中不断筑起坚实的防线。

“就像陀螺一样连轴转,常常在车里对付着睡一下。”回想起刚开展抗疫志愿服务的那些天,他坦言真的很苦。由于一开始志愿者人数不多,他和几名志愿者一商量,都主动提出连上两班,一上就是16个小时,甚至在结束服务执勤后,他还会带上一个户外移动音响,带领着支部党员和志愿者喊响“红喇叭”。连续十几天的志愿服务,张新国大致算了下,总共睡了不到60个小时。有时他甚至忙得一天只吃了一顿饭,却会自掏腰包为其他防疫志愿服务卡点送去牛奶、面包。

而有一点点休息时间时,尽管很困,他也不会让自己睡得太沉,“听到微信提示音就能醒,有什么紧急的事也能及时作出回应,哪里需要,我们就往哪里去。非常时期嘛,作为青年党员,应该带头冲上去的。”

这次战“疫”,尽管辛苦,但张新国也收获了格外多的温暖和感动,不仅有来自服务对象的一声声“谢谢”,更有来自志愿者们的亲切关怀。

2月2日,在斜桥镇的抗疫志愿者微信群里,大家自发发出了一张“强制休息令”,而强制休息的对象就是张新国。“他们要求我那天晚上9点前要睡觉,长期连班,确实有些累了,很感谢他们替我分担。”

其实,参与志愿服务,张新国已经坚持了很多年。从一直坚持的无偿献血,到后来的“大爱无疆”公益群,他的公益之路越走越宽,乐此不疲,“看着贫困孩子背上了新书包,穿上了新衣服,心里真的很暖。”

然而,说起自己的小家,张新国却有一丝愧疚。这个春节,因为志愿服务,他没能陪在刚生产不久的妻子身边,有近20天没见过刚出生的女儿了,甚至儿子的网课,他也顾不上辅导。“实在没奶粉、尿不湿了,我就抽空买好放在楼下,再回去继续服务。有一次儿子好几天没见我了,打电话哭着问我什么时候回家,我跟他说‘爸爸出去服务,是为了大家’,他其实也懂,相信他慢慢会理解的。”

张新国说,既然选择了做公益,再难也要坚持下去,“看到别人因为自己的帮助而摆脱了困境,这种成就感是无法用言语来表达的,我希望这身红马甲能为他人带来更多光亮。”

深度·记者手记

雷锋精神的“星火”已经燎原

在抗疫的这段时间里,我们收获了无数平凡的感动。这些感动来自隔壁大婶,来自同事小妹,来自同学,来自朋友,甚至来自老爸老妈,他们化作了一位位志愿者,共同守护这座城市。

或许每一位志愿者的身上都有雷锋的影子,即便现在很少有人把“学雷锋”挂在嘴边,而更多地使用耳熟能详的“志愿服务”。

雷锋被人遗忘了吗?当然不是!

这么多年过去了,雷锋的憨厚形象依旧可亲可敬;雷锋精神,这个半个多世纪前树立的精神丰碑,已经融入了中国人血脉之中,变得更普通、更日常,它从一个较高的道德标准,变成普通人的行为习惯。

雷锋精神的“星火”已经燎原。

据统计,在此次抗击疫情过程中,嘉兴共有8000余名青年志愿者参与服务,累计志愿服务时长超过18万小时。

志愿者精神和雷锋精神血脉相通,也有所不同。从小事做起,力所能及,不求回报,甘愿奉献,帮助他人,升华自己……志愿者精神将雷锋精神泛化后,每个人都能散发出温暖社会的光和热。

“也许我是一道微光,却想要给你灿烂的光芒……”正是每一位志愿者身上散发出的一道道微光,汇合之后,成为抗击疫情的强大光束。

从付诸行动到价值观的改变,雷锋精神和当代志愿者精神产生的传承和交融,随着时间的推移,也将慢慢塑造我们这座温暖城市。

来源:读嘉新闻 文字记者:鲍嘉 赵丽焕 付梦婕 通讯员:李雯 赵远远 袁嘉 漫画:张利昌 编辑:徐丽萍 责编:张国强

- 美女稞图污(《步步惊心:丽》裸得毫无营养)

- 美女扎腿间(山东一女生,被同桌男生用锥子在腿上扎成了马蜂窝)

- 美女特级片(张娜拉主演《VIP》:办公室抓“小三”狗血剧?追了才知韩国女性处境的艰难)

- 帮美女做泳衣(PS给泳装美女进行精致修图)

- 富安美女(“艾莎尼”6日进入南海11月或有3个热带气旋影响海南今年冬天会更冷?官方回应→)

- 泳坛美女陈小纭(有种“发育过猛”叫陈小纭,退出泳坛晋升明星,旧照曝出谁能抗住)

- 美女邻居颖(女子贪淫,暗通邻居,丈夫:我头不见了)

- 美女摸警察丁丁(【意·无语】疯女人闯邻居家扯丁丁警察都想逃)

- 古代美女姑娘(二十张古代美女图)

- 小美女印度(印度19岁少女接连遭数人侵害,性命危在旦夕,凶手却全是熟人)

- 海外美女照(国外美女泳池比基尼写真:魅力绽放)

- 美女吵起架(英国美女网红一言不合上擂台,将拳击比赛一决胜负,发布会上互殴)

-

美女稞图污(《步步惊心:丽》裸得毫无营养)

2015.12.16 -

美女扎腿间(山东一女生,被同桌男生用锥子在腿上扎成了马蜂窝)

2015.12.16 -

美女特级片(张娜拉主演《VIP》:办公室抓“小三”狗血剧?追了才知韩国女性处境的艰难)

2015.12.16 -

帮美女做泳衣(PS给泳装美女进行精致修图)

2015.12.16